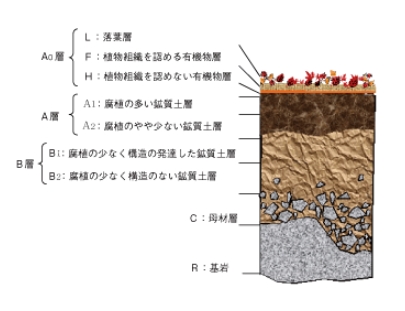

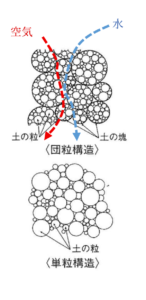

一般に日本の森林土壌は(図1参照)の様にA0層からC層の階層に分かれている。表土と呼ばれているA層は団粒構造(土の粒子が団塊になっており、その団塊の隙間が広く保水・排水が良好である。図2)が発達し客土として利用しやすい土である。

日本では1㎝の土が出来るのに100年かかると言われている。

図1 図2

ここ20年ぐらい前には樹木を植栽する時は必ず、植穴を掘った後に改めて客土として、この表土を植栽する時の土として搬入していた。この土は栄養価に富み、団粒構造も発達していて、この土だけでも十分に活着・生育できる良質の客土にも関わらず、そこにバーク堆肥等の土壌改良材を客土1㎥にたいして100㎏も混入して植込みの土として利用していた。

そのため、植栽された樹木の活着率及び活着後の成長もよく、昭和から平成中期ぐらいまでに作られてた公園の樹木は生育が良く太く大きくなっている樹木が多い。

また、吹付タイミングを誤ると芝生より一面雑草が発生して除草を行ってから再度吹付を行うことが多々あった。

これは、表土には発芽していない埋土種子(シードバンク)がたくさんあり敷均しすることにより種子の特性で一気に発芽するためである。

最近の再生土は、手触りがよくサラサラしていて見た目はすごく良い土であるが、しかし残念ながらふるいにかけている為、粒子がすごく小さい。雨が降るたびに土が締まりカチカチになる(団粒構造が出来ていない)そのため単純に芝生の種を蒔いても発芽しにくい、そのため腐植酸を混ぜて種子を吹きつけすることがおすすめである。

再生土を使用の時は堆肥、パーライト、牛糞、腐葉土等を十分に混入・攪拌させる事が望ましい。また、市販の培養土は木屑等からできている物が多く、発酵と分解が進まないと逆に窒素分を吸収して栄養価が低い状態になることがある。そのため使用に際しては窒素分の補給が必要と考える。

このように、山などの表土を削って販売する事ができなくなったため、残土、色々な残渣を混ぜたりふるったりして再生土を作っている。今後は土壌改良方法、使用土壌改良材をよく吟味して使うことが望ましい。

一般社団法人 日本樹木医師会

樹木医登録番号 1860号

㈱旭川公園管理センター

内 田 則 彦